ヨハネ3:16-21「ひとり子をお与えになったほどに」(まなか師)

2023年7月23日 礼拝メッセージ(佐藤まなか師)

新約聖書『ヨハネの福音書』3章16-21節

16 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。

17 神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである。

18 御子を信じる者はさばかれない。信じない者はすでにさばかれている。神のひとり子の名を信じなかったからである。

19 そのさばきとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。

20 悪を行う者はみな、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。

21 しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。

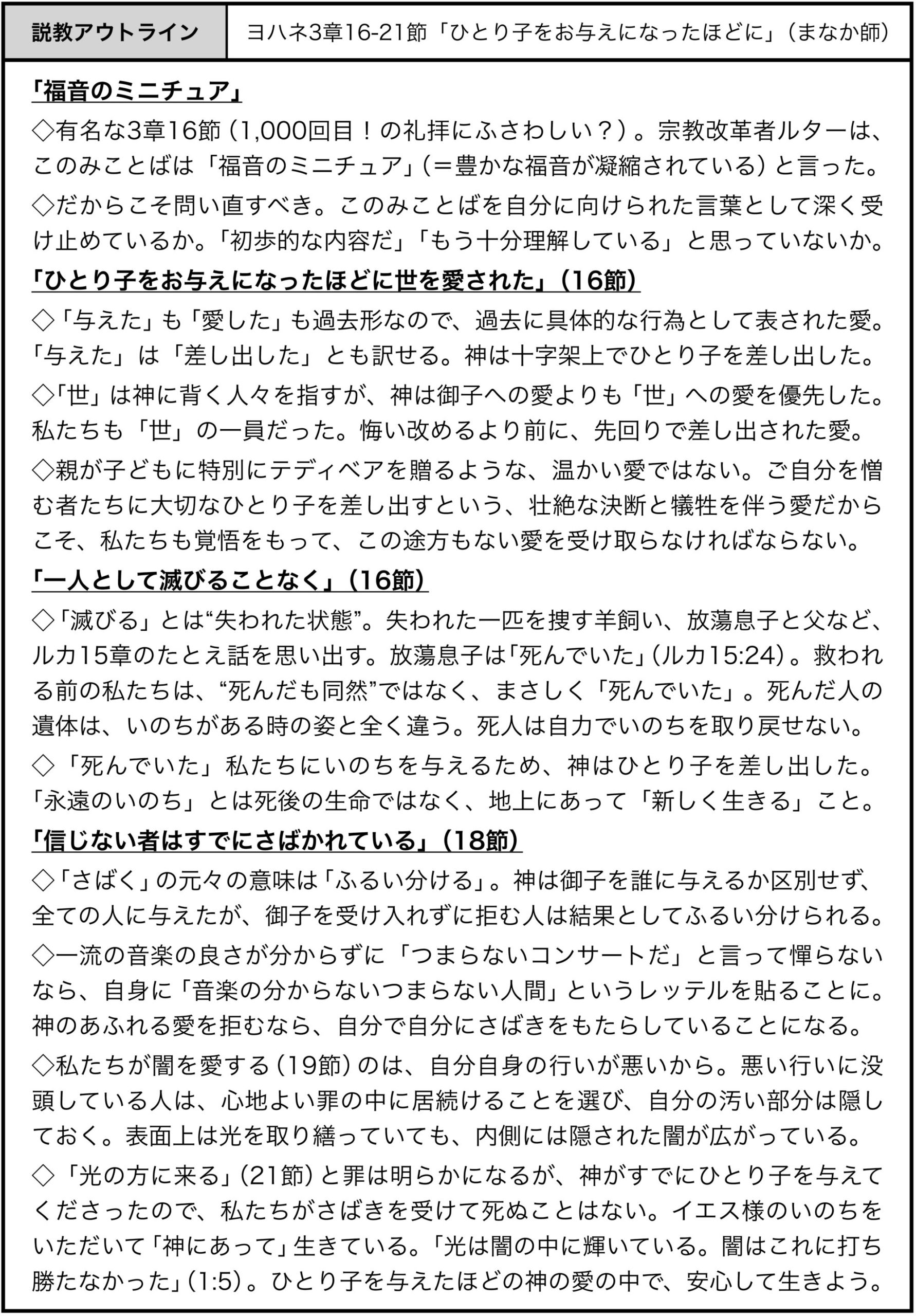

「福音のミニチュア」

今日も、愛する皆さんと共に、礼拝をささげることのできる幸いを覚えます。また、今日は初めて教会に来てくださった学生さんたちもおられます。神様に招かれたお一人おひとりの上に、祝福がありますようお祈りします。

週報を見てお気づきの方がいらっしゃるかもしれませんが、今日はなんと、盛岡みなみ教会の1,000回目の礼拝です!記念すべき1,000回、おめでとうございます。この盛岡の地で、主をほめたたえる礼拝が1,000回もささげられてきたこと。その時々で集う仲間の入れ替わりはあっても、その時々に招かれた方々が、同じ主に礼拝をささげ続けてきたこと。困難な時期、苦しみの時期があったとしても、礼拝が一度として途切れることはなかったこと。その歴史に少し思いを馳せるだけでも、主の守りと祝福がこの群れにずっと注がれてきたんだなあ、と思わずにはいられません。

そんな記念すべき1,000回目の礼拝で、なんとこの4月に盛岡に来たばかりの私がみことばを取り次ぐというのは、とても申し訳ない思いがします。実は、5月ごろにはすでに、「あれ、1,000回目の礼拝の説教って、私が担当なのでは」と気付き始めていました。その時点でもう、「神様、ちょっとこれはどうなんでしょう」と思っていたのですが、それに加えて宣愛先生が不在で、花巻に奉仕に行くと決まったときには、さすがに予定を変えてもらったほうがいいのではないかと思いました。新参者がなぜこの記念すべき節目に…と思ったわけです。ですが、これも何かの導きかもしれませんし、宣愛先生は「1,000回目より1,001回目のほうが大切だから気にするな」と半ば負け惜しみのようなことを言っていたので、私も1,000回目の礼拝を喜びつつ、この教会のひとつの通過点として、神様が今日語ってくださるみことばに、皆さんとご一緒に耳を傾けたいと願っています。

今日の聖書箇所、特にヨハネ3章16節は有名なみことばです。暗唱しているという方も多いのではないでしょうか。そういう意味では、1,000回目にふさわしいみことばだ、と思った方がおられるかもしれません。3章16節をもう一度お読みします。

16 神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。

このみことばには福音が凝縮されている、と言った人がいます。宗教改革者マルティン・ルターです。ルターは、このみことばは「福音のミニチュアだ」と言いました。この箇所は、豊かな福音をぎゅっと凝縮して、聖書全体をぎゅっと凝縮して、一言で福音の素晴らしさを言い表しているんです。

ただし、そのようなみことばだからこそ、慣れ親しんだみことばだからこそ、私たちは改めて自分自身に問い直す必要があるかもしれません。このみことばをどれだけ深く受け止め、自分に向けられた言葉として受け止めているだろうか。もしかしたら、私たちのうちには、このみことばをどこか初歩的なもの、信仰を持ち始めたばかりの人のもの、と決めつける思いがないだろうか。あまりに何度も聞いてきたみことばなので、自分はもうこのみことばを十分理解している、このみことばは卒業した、と思っていないだろうか。

正直、この説教を準備するまで、私のうちにはそういった思いがありました。けれども、そのような態度を改めて、今日はこのみことばにいま一度向き合ってみたいと思います。

前回私が担当した説教は、ヨハネ3章1節から15節までの箇所でした。ヨハネ3章は、ニコデモとイエス様の対話で始まります。イエス様はニコデモに、あなたも新しく生まれる必要があるのだ、とおっしゃいます。今日の箇所はその直後です。

3章16節から21節は、ニコデモと対話するイエス様の言葉が続いているのか、それともこの福音書を書いたヨハネの言葉に切り替わっているのか、という議論があります。ギリシャ語のもとの文には、いわゆるカギ括弧がないので、どこからどこまでが登場人物の言葉で、どこからどこまでが著者の言葉なのか、はっきりしません。私たちが使っている新改訳を含めて、聖書の多くの訳では、15節までをイエス様の言葉として、16節以降をヨハネの言葉と解釈しています。その理由の一つは、イエス様はいつも神様のことを「父」とお呼びになるのに、16節では「神」と呼んでいるということです。また、イエス様はご自分のことを「わたし」や「人の子」とお呼びになるのに、ここでは「ひとり子」や「御子」と呼んでいます。こう考えると、16節以降はやはり、福音書を書いたヨハネの言葉なのだろうと思いますが、いずれにせよ、神様がヨハネあるいはイエス様の言葉を通して、ご自分の愛を明らかにしておられるということは間違いなく確かです。むしろ、イエス様を通して表された神様の愛を、ヨハネがしっかりと筆でしたためた、ということさえ明らかであれば、誰の言葉かということはそれほど大きな問題ではないでしょう。

そして締めくくりの21節では、「真理を行う者は……光の方に来る」と語られます。夜、人目を忍んでこっそりとイエス様のところにやって来たニコデモに対して、21節で招きの言葉が語られるわけです。光の方に来なさい、というこの招きの言葉で、イエス様とニコデモのシーンは閉じられていきます。今日の箇所が、イエス様とニコデモとの会話の延長線上にある、ということも心に留めながら、みことばに聞いてまいりたいと思います。

ひとり子をお与えになったほどに世を愛された

さて、3章16節が表している神の愛とは、どのような愛でしょうか。その愛は、まず第一に、ひとり子をお与えになったほどの愛です。この愛は、単なる感情的な愛ではありません。ひとり子をお与えになる、という重大な決断を伴う愛です。「ひとり子をお与えになった」、そして「世を愛された」とありますが、「与えた」も「愛した」もここでは過去形です。過去のある時点で、一つの行為となって表された愛です。具体的な行為として私たちに向けられた愛です。

ひとり子を与えた。これは十字架のことを指します。直前の14節で、「人の子も上げられなければならない」と言われているのが、「イエス様が十字架の上に上げられる」ということを意味しているので、続く16節でも十字架が指し示されていると思われます。神はひとり子を単に地上に送ったというだけではなく、十字架の上でお与えになった。この「与えた」というのは、ささげた、差し出したとも訳せる言葉です。神は愛してやまない、かけがえのないひとり子を、十字架の上で差し出した。

では誰に差し出したのでしょうか。それは「世」です。「世」にひとり子を差し出すほどに、「世」を愛されたからです。「世」というのは、ヨハネの福音書では特に、神に背き、イエス・キリストを受け入れない者たちを指します。神様の御怒りを受けるべき者たちです。神様はそんな「世」を愛された。ひとり子への愛よりも、「世」に対する愛を優先された。

私たちも救われる前は、この「世」の一員でした。神様に背を向け、イエス様を拒む者のひとりでした。御怒りを受けるべき者のひとりでした。けれども、私たちが神様のほうに向き直るより前に、私たちが悔い改めるより前に、神様のほうから、ひとり子を差し出すという決断をして、愛を表してくださいました。圧倒的なこの愛は、私たち罪人に対して先回りして用意されていたんです。

以前の私は、この箇所を読むと、神様がひとり子を贈り物として与えてくださったのだ、私たちへの大きなプレゼントとして用意してくださったのだ、と思っていました。それは、親が子どもに対して、クリスマスや誕生日などの特別な日に、大金をはたいて大きなぬいぐるみを、たとえばテディベアとか、そういう特別な贈り物を用意してくれた、というそんなイメージでした。父なる神様のあたたかい愛が、そのプレゼントに表されている。それを受け取ることができるなんて、なんてうれしいことだろう、と。けれども、この贈り物は、そんな温かなものではないと気付かされました。ご自分に背を向け、ご自分を憎む者たちのために、十字架の上で、大切なひとり子を差し出す。そんな壮絶な決断をして、尋常でない犠牲を払って、そこまでして注がれた愛ですから、私たちも、ただうれしいというだけでない、ある決断をもって覚悟して受け取らなければならないと思わされるんです。

たしかに、無償で差し出されている愛、ただ受け取るだけでよい愛なのですが、そこにどれだけの神様の犠牲が払われているのか、ひとり子をお与えになったほどだ、ということを、よく心に留めておきたいんです。神様の愛なんて受けるに値しない、むしろ御怒りを受けるべき私の目の前に、なんと十字架上のひとり子が差し出されている。これは途方もない、とんでもない神様の愛です。

昨年、NHKのある番組で、1994年のルワンダ虐殺のことが取り上げられていました。東アフリカのルワンダという国で、民族の間の争いがあり、多数派フツ族により少数派ツチ族が殺されたという大虐殺です。国民どうしの殺し合いによって、80万人を超える人々が殺されました。目を背けたくなるような人間の歴史です。当時、ルワンダには外国の軍隊が入っていき、この虐殺をなんとか終わらせようとして、国連の平和活動に加わりました。彼らは、国連の安全保障理事会、つまりトップの国々ですが、その中でも特にアメリカに対してこう訴えました。「人が足りません。もっと兵士を送るよう、各国に働きかけてください」。けれどもアメリカはこう答えたそうです。「ルワンダに軍隊を送ってもアメリカの利益にはならない。アメリカの国民に対して、国益とは程遠いルワンダのために、『あなたたちの息子の命を差し出してください』とはとても言えない。」こうしてアメリカは軍の派遣を拒んだわけです。

愛する息子を、「世」に送る。それは父なる神様にとって苦渋の決断でした。愛するひとり子を差し出すことは、何でもできる神様だからといって、簡単にできることではない。むしろ、他のどんなことでもたやすくできるとしても、ひとり子を差し出すことだけは、拒めるものなら拒みたい。大切なひとり子だからこそ、何の迷いもなく「世」のために差し出せるわけではない。しかしそれでも、「世」を愛するがゆえに、「世」を救うために、神様はひとり子を差し出すという決断をしたんです。大きすぎる犠牲を払うことにしたんです。

一人として滅びることなく

神様がこの途方もない愛を示されたのは、16節後半にあるように「御子を信じる者が、一人として滅びることはなく、永遠のいのちを持つため」です。御子を信じる者は、滅びからいのちに移された。私たちも、神様の愛なしには、滅びるはずだったのが、いまは新しいいのちに生かされている。

「滅びる」という言葉は、もとをたどると「失われた状態」を意味します。私たちは失われていた。こう聞くと、イエス様のたとえ話を思い出します。失われた一匹の羊を見つけ出す羊飼いの話、失われた銀貨を見つけ出す女の人の話、そして、失われた弟息子、放蕩息子を遠くから見つけて走り寄る父親の話。ルカの15章に記されているたとえ話です。これらの話に共通しているのは、失われたものがあるということ、そしてそれを見つけ出す人の、並々ではない熱心さ、そして見つかったときの喜びです。

昨年、私が神学生の最終学年だったときに、奉仕していた教会で貴重な機会を頂きました。それは、まだイエス様を信じていない求道中の大学生と牧師先生が一対一で聖書の学びをする時間に、私も参加させていただいたことです。牧師先生と、その大学生の女の子、そこに私も加えていただいて学びをしていましたが、あるとき、先生がこのルカの15章を開いてくださり、改めて3つのたとえ話について学びました。そこで、放蕩息子が帰ってきて喜ぶ父親の言葉に目が留まりました。父親は言います。「食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。」

この箇所について、先生がおっしゃいました。弟息子は「死んでいた」とはっきり書かれている。救われる前、私たちは死んでいたんだ、と。それを聞いて、「ああ、私は死んでいたのか」と思いました。たしかにこれまでも分かってはいたんです。救われる前は、死んだも同然だった。まるで死んでいるかのような存在だった。そのことは分かっていました。けれども、「死んだも同然」なのではなく、まさしく「死んでいた」。神様の目から見れば、私は全く死んでいたのだ、と分かったんです。

神様の目から見て「滅びる」とは「失われている」ことです。そして「失われている」とは「死んでいる」ことなのです。それはいずれ死ぬということだけではありません。神様との関係が切れたままで生きている人は、いますでに死んでいる。いのちがないんです。

亡くなられた方のご遺体を、間近で見たことのある方はお分かりになるかもしれません。死んでいる姿というものは、いのちがあるときの姿とは全く違います。それまで身体の中で動き、働いていたものすべてがストップしています。生きるために保たれていたものが、もはや取り去られてしまいます。文字通り、いのちがない状態です。放っておけば腐っていく存在です。死んだ人はどれだけいのちを取り戻そうとしても、自力では取り戻せません。

神様は、そのように死んでいる私たちをどうにかして救おうと、ひとり子を差し出してくださいました。そうして私たちにいのちを得させてくださったのです。「永遠のいのち」とは、単純に「死なない」ということではありません。イエス様がニコデモに言われたように、新しく生まれるということです。イエス様のいのちに接ぎ木されて、イエス様のいのちに新しく生かされるということです。それは、私たちの肉体が死んでから与えられるいのちではなく、いまこの地上を生きているときにも、すでに与えられているいのちです。イエス様を信じるならば、いますでに私たちは永遠のいのちを生きています。

このいのちに全ての人が生きること、誰一人として滅びないことが、神様の御心です。世の全ての人が神様から愛され、イエス様というひとり子を目の前に差し出されています。17節にあるとおりです。「神が御子を世に遣わされたのは、世をさばくためではなく、御子によって世が救われるためである。」世が救われるために、イエス様は来られました。

信じない者はすでにさばかれている

けれども、全ての人が救われるわけではありません。御子を信じる者だけが救われます。そのことが18節以降に語られていきます。18節「御子を信じる者はさばかれない。信じない者はすでにさばかれている。神のひとり子の名を信じなかったからである。」

「信じない者はすでにさばかれている」とあります。17節では、神が御子を遣わされたのは「世をさばくためではない」と言われるのに、18節では、「信じない者はすでにさばかれている」と言われる。一見矛盾しているように思えますが、これはどういうことか。

「さばく」という言葉には、「判決を下す」という意味だけでなく、「ふるい分ける」「区別する」という、もとの意味があります。イエス様はたしかに世を救うために来られました。世をさばくために来られたのではありません。神様が御子を与えてくださったときには、私たちを区別しませんでした。誰に与えようかと選ぶのではなく、すべての人に与えてくださいました。しかし、イエス様が救いのために来られたのに、イエス様を受け入れない人は、結果としてふるい分けられることになります。神様が大きな犠牲を払って差し出してくださったひとり子を、「自分には必要ない」と断固として拒むなら、その人はすでにさばきのもとにあります。イエス様を選ばずに、さばきの道を選んだからです。言い換えるならば、その人たちは、自分からイエス様を拒み、ふるい分けられているのです。

たとえば、私たちがとてもすばらしいコンサートに招かれて行ったとします。一流の音楽家が、一流の音楽を奏でます。しかし、もし私がその音楽の良さを一ミリも理解することができず、「これは実につまらないコンサートだ」とはばからずに言うならば、どうでしょうか。私は私自身に「良い音楽が分からないつまらない人間だ」というレッテルを貼るのです。このように、あふれるばかりの神様の愛が私たちに示されているからこそ、私たちがその神様の愛を拒否するならば、自分で自分にさばきをもたらしているんです。自分でさばきを選び取っているんです。信じる者が救われるということは、信じない者がさばかれるということですから、救いは必然的にさばきを伴います。

このことがさらに、光と闇という言葉を用いて、19節から21節で語られます。19節から21節。

19 そのさばきとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。

20 悪を行う者はみな、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。

21 しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。

光とはイエス様のことです。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を選び、闇を愛しています。私たちもかつてはそうでした。光に背を向け、闇の中で生きることを選び、闇の中に閉じこもっていた。闇を愛していた。それはなぜかと言うと、私たち自身の行いが悪いからです。悪い行いに没頭している人は、その行いを邪魔されたくないと願います。心地の良い罪の中に居続けることを選びます。その罪が明るみに出ないように、闇の中にとどまり続けることを望みます。そうすることで、私たちは自分自身をさばいているんです。

闇の中にとどまりたいという思いは、救われた後の私たちにも、つきまとう思いではないでしょうか。自分の汚いところは隠しておきたい。神様にも知られずにいたい。良い人を装って、表面では光を取り繕っていても、内側には隠された闇が広がっているということがあります。自分の正体を隠して生きるということがあります。

光の方に来るということは、自分の闇を神様にありのままに見せるということです。このつらく苦しいプロセスを好む人はいません。悪いところを神様になおしてもらうのには、痛みを伴うことが多いからです。だから光から遠ざかりたいと思ってしまいます。医者嫌いの人が病院を避けることと似ているかもしれません。

けれども、聖書は言います。「真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る」。これは、いつも真理を行っている、完璧な人のことを言っているのではありません。

私たちが光の方に来るとき、たしかに私たちのうちにある闇は、神様の前に明らかになるでしょう。しかし、私たちの罪が明らかになっても、私たちがさばきを受けて死ぬことはもはやありません。それは、神様がすでにひとり子をお与えになったからです。私たちがイエス様に結び合わされ、そのいのちをいただいて新しく生きることができるようにしてくださったからです。私たちが光の方に来るとき、赦された罪人として、「自分にあって」ではなく、「神にあって」生きていることがたしかに明らかになります。

まとめ

今日の箇所はニコデモの話の続きでした。夜にこそこそとやって来た、エリート議員のニコデモは、このヨハネの福音書にあと二回登場します。

二回目の登場は、議会の中で、イエス様を何とか弁護しようとする、7章の場面です。そこには、自分の立場を危険にさらし始めるニコデモの姿があります。

そして最後に登場するのは、19章、イエス様の十字架の場面です。前回の説教でも触れましたが、ここでニコデモは大胆な行動に出ます。十字架上で死なれたイエス様のからだを引き取り、墓に埋葬したんです。犯罪者として処刑された人物を引き取って埋葬する。そんなことをしたら、ニコデモの立場は危険です。それでもニコデモは、イエス様から離れませんでした。何を失っても、イエス様から離れずに生きていくことにしたんです。

彼はその後も、失敗をしなかったわけではないでしょう。闇にのみこまれそうになり、自分のふがいなさに打ちひしがれることもあったかもしれません。けれども、光の方に来る、光のうちを歩むとは、立派な人間になるとか、劇的に信仰が強くなるとか、二度と間違いを犯さないとか、そういうことではありません。イエス様の光を受けて、イエス様のいのちに結ばれて生きるということです。自分の弱さにくず折れそうになっても、自分の力ではなく、神様に頼って生きることです。

後のニコデモの行動は、彼自身の力では到底なし得ないことだったはずです。それは裏を返せば、彼が少しずつ、光の方に近づいて、自分の闇を神様に明け渡し、神様のなさることに委ねていったという証しです。

ヨハネは福音書の冒頭でこのように言いました。「光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった」。闇の力はたしかに大きいです。私たちの罪はとても深いものです。でも、イエス様という光は、それよりももっと大きいんです。闇に打ち勝ち、強く輝くんです。

このひとり子を与えてくださった神様の愛は、私たちの罪によって打ち消されることがありません。だから、「こんな罪を犯してしまっては、もう愛を受ける資格なんてない」と思う必要はないんです。ひとり子を差し出した神様の愛は、私たちが罪人であったときから注がれているからです。私たちの罪はたしかに光の中に照らし出されますが、それでも私たちは自分が神様に愛されていると、ひとり子を与えられたほどに愛されていると知っているので、希望をもって光の中を歩むことができます。だからこそ私たちは、「御子を信じる者は一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つ」と安心して言うことができる。この約束に安心しながら、「神にあって」生きる生き方へと、一歩一歩変えられていく歩みをすることができるんです。

最後に16節をもう一度お読みします。「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである」。お祈りいたします。

祈り

父なる神様。大切なひとり子をお与えになったほどに、私たちをとことん愛してくださり、愛し抜いてくださりありがとうございます。光に照らされた自分の姿を見るならば、暗い闇を抱えた罪人ですけれども、イエス様の十字架によって赦されて、イエス様のいのちにすでに生かされていることを覚えます。そのことに安心しながら、ますますあなたの光のうちを、あなたの愛のうちを歩む者とならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。